この記事では、2022年 W33(33週目:2022/8/15〜8/19)の週間パフォーマンスを簡単に解説していきます。

8月第3週目のS&P500は「-1.21%」の下落となり、久しぶりに1週間パフォーマンスでマイナスとなりました。先週までは、4週連続で上昇していました。

また今週は、大きなニュースや経済指標の発表はありませんでしたが、FOMCの議事要旨の公表がありました。その内容について、簡単に紹介し、S&P500の動きを確認していきます。

他にも、米国株のセクター別のパフォーマンス、S&P500の上位銘柄の上昇率、VT vs VTI vs VOO(全世界 vs 全米 vs S&P500)の1週間の比較など、簡単に紹介していきますので、良ければ最後までご確認ください。

※ あくまで投資は自己責任でお願いいたします

S&P500 1週間のニュース

いつもであれば、ここで1週間の経済ニュースの中から、S&P500に影響が大きいと思うものをピックアップして紹介していきます。今週は、特に大きなニュースや経済指標の発表などがありませんでした。

そこで、今週は、以下の1つについて簡単に紹介します。

7月 FOMC議事要旨

8/17に、米連邦準備理事会(FRB)は、7月26~27日に開いた米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨を公表しました。内容を簡単に紹介します。

今回の議事で注目されたのは、利上げの減速について述べられた点です。

6月、7月と連続で0.75%の利上げとなりました。9月は0.50%と0.75%の予想が半々となっており、どうなるかわかりませんが、11月と12月の利上げ幅は縮小し、年明けにもフェデラルファンド(FF)が「3.50%-3.75%」に達した時点で、利上げを停止するとの推測も出ています。

| 2022年 | 上昇幅 | 上昇後 |

|---|---|---|

| 1月 | ー | 0.00%-0.25% |

| 3月 | 0.25% | 0.25%-0.50% |

| 5月 | 0.50% | 0.75%-1.00% |

| 6月 | 0.75% | 1.50%-1.75% |

| 7月 | 0.75% | 2.25%-2.50% |

| 9月 | 0.50% or 0.75% | 2.75%-3.00% or 3.00%-3,25% |

| 11月 | 0.50% or 0.25% | ー |

| 12月 | 0.25% | 3.50%-3.75% |

パウエル議長をはじめとする、FRB(連邦準備理事会)は、2022年に入ってから高いインフレを抑制するために利上げをこれまでにない水準で実施してきました。

一般的に利上げが行われると、株価は下落しやすい傾向にあります。なので、パウエル議長は証言などの機会の中で、市場関係者と間接的に対話をしながら様子を見て、金融政策を決定していきます。

その中で、利上げが徐々に落ち着き、停止するような推測まで出てきたため、株式にとっては良いニュースにも捉えることができそうですが、今週のS&P500はパッとしない結果となっています。

S&P500 1週間のパフォーマンス(2022年 W33)

では、そんなパッとしなかったS&P500の1週間のパフォーマンスを見ていきます。

2022年8月15日(月)〜2022年8月19日(金)の5日間が、2022年33週目(W33)のS&P500の週間パフォーマンスです。

S&P500の週間の上昇率

S&P500指数の1週間の上昇率を見てみましょう。まずは1分足で、1週間のチャートになります。

| 日付 | 曜日 | 上昇率 |

|---|---|---|

| 8/15 | 月 | +0.40% |

| 8/16 | 火 | +0.19% |

| 8/17 | 水 | -0.72% |

| 8/18 | 木 | +0.25% |

| 8/19 | 金 | -1.29% |

| 1週間 | -1.21% |

8/15(月)〜8/19(金)の5日間のうち、今週は水曜日と金曜日のみ下落しています。

しかし上昇幅に比べて、下落幅が大きく、1週間でみるとS&P500は「-1.21%」の下落となりました。

先週時点までで、S&P500は4週連続で上昇していましたが、今週で連続上昇は止まってしまいました。

S&P500 採用銘柄のヒートマップ

S&P500採用銘柄の時価総額と上昇率を見れる「ヒートマップ」を見てみます。

緑が上昇、赤が下落です。今週は、緑と赤が入り混じる結果となっています。一概にどのセクターが上昇/下落していると言えない結果となっているので、この後、セクター別パフォーマンスを見ていきます。

最も赤色が鮮明に見える「META(メタ・プラットフォーム)」は、下落率が6.95%となっています。一時期は、旧フェイスブックとして「GAFAM」の一角を担っていましたが、ここ数ヶ月で大きく株価を落としており、S&P500の上位10銘柄にも入ることができていません。

その代わりに、勢いのある銘柄がテスラ(TSLA)になります。後ほど、上位銘柄についても解説していきます。

では、次にセクター別パフォーマンスを詳しく見ていきます。

S&P500 セクター別パフォーマンス

では、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。

ここではS&P500採用銘柄だけでなく、比較は米バンガード社のETFのパフォーマンスを使用します。

参考のために、先週のセクター別上昇率も記載しています。

| セク ター | ティ ッカ ー | 今週の 上昇率 (W33) | 先週の 上昇率 (W32) |

|---|---|---|---|

| 情報技術 | VGT | -1.99% | +2.58% |

| 金融 | VFH | -1.72% | +5.54% |

| ヘルスケア | VHT | -1.12% | +1.72% |

| エネルギー | VDE | +1.27% | +7.76% |

| 一般消費財 | VCR | -1.83% | +3.62% |

| 素材 | VAW | -2.41% | +5.62% |

| 資本財 | VIS | -1.42% | +3.99% |

| 不動産 | VNQ | -2.16% | +4.51% |

| 公益 | VPU | +1.16% | +3.45% |

| 生活必需品 | VDC | +1.86% | +1.24% |

| 通信 | VOX | -3.44% | +4.32% |

| 参考 S&P500 | VOO | -1.16% | +3.34% |

今週は、全11セクターの中で、上昇したのは3セクターのみとなっています。エネルギー、公益、生活必需品の3セクターです。

エネルギーセクターは先週も大きく上昇しており、2週連続の上昇となっています。

その他の下落しているセクターは、多くが2%前後の下落となっており、今週は比較的大きな下落となってしまいました。

これら全11セクターのパフォーマンスをざっくり平均すると、VOO(S&P500)の下落率「-1.21%」になりそうです。

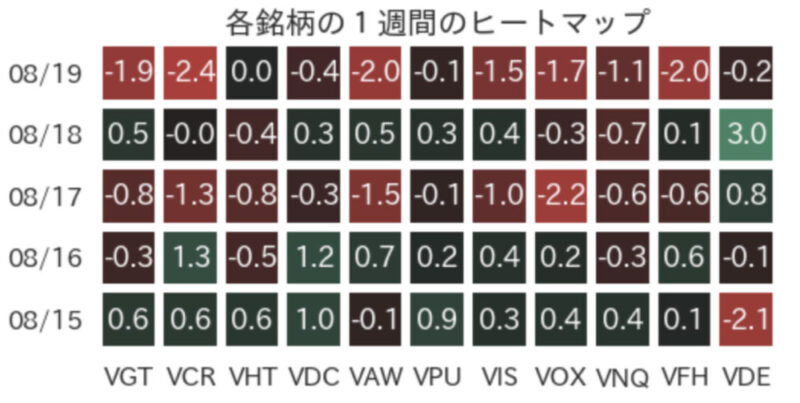

各セクターの日別パフォーマンス

8月15日(月)〜8月19日(金)の各セクターの日々のパフォーマンスをまとめた表になります。

今週も、上昇となったエネルギーセクター(VDE)は、木曜日に大きく上昇していることがわかります。反対に、他のセクターは微増している月曜日に大きく下げていることもわかります。

その他のセクターは、おおよそ似たような動きとなっており、水曜日と金曜日に大きく下落しています。

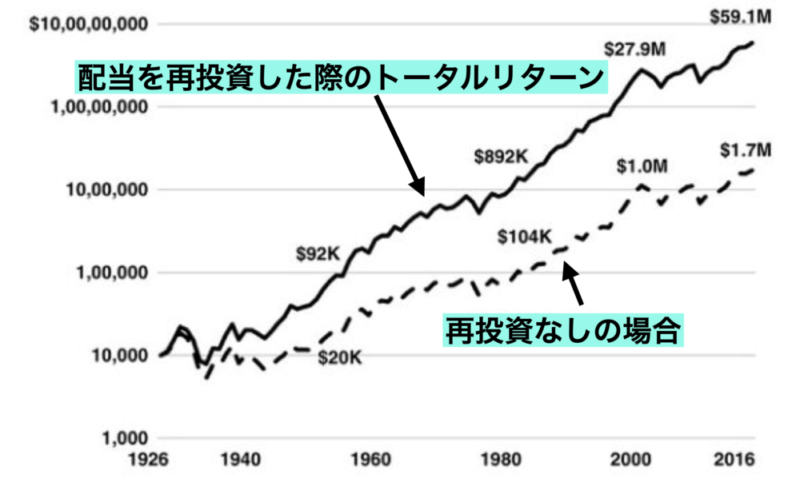

S&P500 上位10銘柄の構成割合

各セクターやS&P500自体にも大きな影響を与える上位銘柄のパフォーマンスを見ていきます。

まずは今週時点のS&P500の上位銘柄を確認しましょう。

S&P500の上位銘柄は、米バンガード社の米国ETFである「VOO」の構成銘柄で見ていきます。

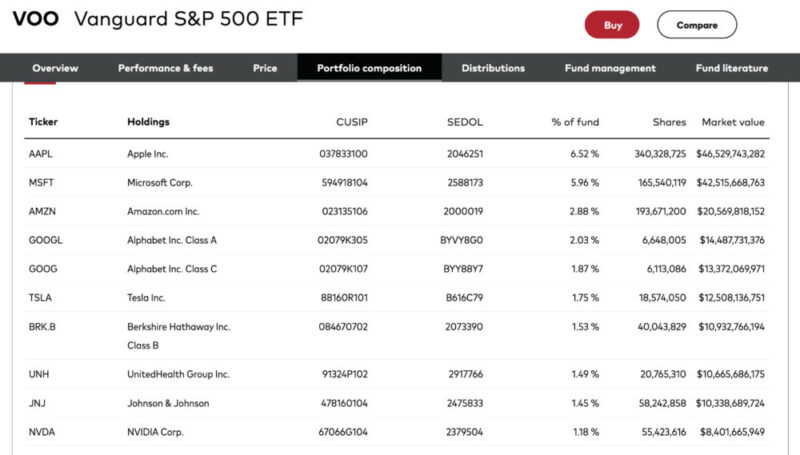

* 先週のVOO(S&P500)の上位10銘柄

* 今週(W33)のVOO(S&P500)の上位10銘柄

* 変化率(S&P500構成銘柄)

| ティ ッカー | 銘柄 名 | 先週 (W32) | 今週 (W33) | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | AAPL | アップル | 6.52% | 7.12% |

| 2 | MSFT | マイクロ ソフト | 5.96% | 5.98% |

| 3 | AMZN | アマゾン | 2.88% | 3.36% |

| 4 | GOOGL | アルファ ベットA | 2.03% | 1.99% |

| 5 | GOOG | アルファ ベットC | 1.87% | 1.84% |

| 6 | TSLA | テスラ | 1.75% | 2.13% |

| 7 | BRK.B | バークシャ ハザウェイ | 1.53% | 1.55% |

| 8 | UNH | ユナイテッド ヘルスケア | 1.49% | 1.45% |

| 9 | JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 1.45% | 1.31% |

| 10 | NVDA | エヌビディア | 1.18% | 1.30% |

| 上位10銘柄 が占める割合 | 26.66% | 28.03% |

VOO(S&P500)の構成銘柄とその割合です。今週公表されているデータは先週から更新されており、上位10銘柄の割合が先週よりも増えていることがわかります。特に、アップル・アマゾン・テスラの構成割合が増えており、その影響でS&P500の上位10銘柄の構成割合が、26.66%から28.03%へ増えています。

S&P500の上位10銘柄の上昇率

各セクターやS&P500自体にも大きな影響を与える上位銘柄のパフォーマンスを見ていきます。

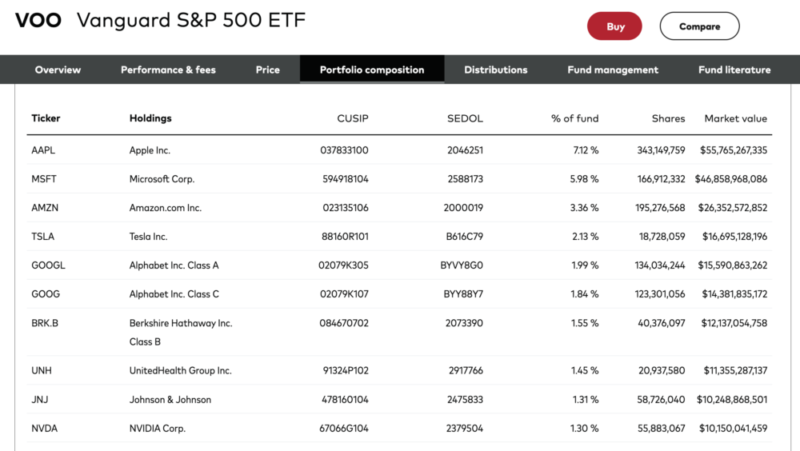

次の画像と表が、S&P500の上位10銘柄の日々の上昇率をまとめたものになります。

| ティ ッカー | 銘柄名 | 1週間の 上昇率 | セクター | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | AAPL | アップル | -0.34% | VGT 情報技術 |

| 2 | MSFT | マイクロ ソフト | -1.97% | VGT 情報技術 |

| 3 | AMZN | アマゾン | -3.71% | VCR 一般消費 |

| 4 | GOOGL | アルファ ベットA | -3.67% | VOX 通信 |

| 5 | GOOG | アルファ ベットC | -3.69% | VOX 通信 |

| 6 | TSLA | テスラ | -1.12% | VCR 一般消費 |

| 7 | BRK.B | バークシャ ハザウェイ | -1.42% | VFH 金融 |

| 8 | UNH | ユナイテッド ヘルスケア | +0.85% | VHT ヘルスケア |

| 9 | JNJ | ジョンソン & ジョンソン | +2.43% | VHT ヘルスケア |

| 10 | NVDA | エヌビディア | -4.60% | VGT 情報技術 |

| (比較) | VOO (S&P500) | -1.16% | ー |

全体的には日々似たような動きをしていますが、テクノロジー銘柄(アップル・マイクロソフト・グーグル・アマゾンなど)の中では、アマゾン、グーグル、エヌビディアの下落が比較的大きく見えます。

特にエヌビディアの下落率は4%を超えており、決算内容が良くなかった流れを未だ引きずっているようにも見えます。

一方でテスラに関しては、月曜日の上昇率が高くなっており、1週間の上昇率(下落率)はテクノロジー銘柄の中では最も良い結果となっています。

また上位10銘柄の中で、ユナイテッドヘルスケアとジョンソン&ジョンソンはヘルスケア銘柄ということもあり、他の8銘柄とは少し異なる動きとなっています。下落率も小さく、1週間で見るとこれら2銘柄はプラスで終える結果となっています。

S&P500と他指数の比較

続いて、S&P500と他の指数(NYダウ・NASDAQ100)の比較を行います。

また株価への影響が大きい「為替・10年債利回り・VIX指数」との比較も行っていきます。

NYダウ・NASDAQ100との比較

青がS&P500指数、黄色がNYダウ、赤がNASDAQ100指数となります。

| 指数 | グラフ色 | 上昇率 |

|---|---|---|

| NYダウ | 黄 | -0.16% |

| S&P500 | 青 | -1.21% |

| NASDAQ 100 | 赤 | -2.38% |

先週は、3指数全てが上昇していましたが、今週は3指数全てが下落となっています。

下落率を見ると、NYダウが最も小さく、NASDAQ100が最も大きい下落。NASDAQ100は2%を超える下落幅となっています。

では、株価と密接に関係している「米国10年債利回り」と「VIX指数」についても1週間の動きを見ていきます。

米国10年債利回り・VIX指数(恐怖指数)

続いて、米国10年債利回り・VIX指数(恐怖指数)とS&P500指数を比較してみましょう。

青がS&P500、オレンジが恐怖指数、紫は米国10年債利回りになります。

見ると、矢印の箇所で米国10年最利回りが大きく上昇していることがわかります。米国10年最利回りは急激に上昇すると、S&P500やNASDAQ100は下落してしまう傾向があるため、今週は株価には下落圧力がかかったと考えられます。

投資家の心理を数値化したと言われる恐怖指数(VIX指数)に関しても、週前半に下げたものの後半に急反発し受賞していることがわかります。

VT vs VTI vs VOO(全世界 vs 全米 vs S&P500)

続いて、VT vs VTI vs VOO(全世界 vs 全米 vs S&P500)について、今週のパフォーマンスを比較してみましょう。

| ティッカー | 投資対象 | 1週間の 上昇率 |

|---|---|---|

| VOO | S&P500 | -1.16% |

| VTI | 全米株式 | -1.47% |

| VT | 全世界株式 | -2.03% |

今週は、S&P500、全米株式、全世界株式の全てが下落となっています。

下落率の順で見ると、 VOO(S&P500) < VTI(全米株式) < VT(全世界株式)となっています。

チャートを見ても、VT(全世界株式)は、常にVTI(全米株式)やVOO(S&P500)を下回っていることがわかります。

VTI(全米株式)の方が、VOO(S&P500)よりも、下落率が大きくなっているのは、米国株式の小型株の下落率が高かったためです。

実際に小型株2000社から構成される「RUSSELL2000指数」の今週のパフォーマンスは「-2.94%」となっており、S&P500の下落率(-1.21%)よりも大きいため、小型株を含むVTI(全米株式)のパフォーマンスがS&P500よりも低くなっています。

この辺りの「VTI(全米株式) vs VOO(S&P500)」や「RUSSELL2000の影響」「全世界株式 vs 米国株」などの比較については、こちらの記事「VT・VTI・VOOの違いを解説」で解説していますので、よければご覧ください。

* あわせて読みたい記事

S&P500(日本円換算)のチャート

S&P500で資産運用する場合、国内の投資信託を用いることが多いかと思います。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)や、SBI・V・S&P500インデックス・ファンドが多いかと思いますが、そこで日本円に換算したS&P500のパフォーマンスも見てみましょう。

S&P500と為替の動き

まずは、今週の為替の動きになります。

1週間で見ると、S&P500は「-1.21%」の下落となっていますが、為替(ドル円)は、+3.20%の円安に動いています。

つまりS&P500(日本円換算)は上昇しているということになります。

年初来のS&P500(日本円換算)のパフォーマンス

では次に、S&P500の日本円換算チャートになります。

ちなみに1分足での計算ができないので、日足で2022年1月3日〜2022年8月19日のチャートになります。

| 先週時点 (W32) | 今週時点 (W33) | 今週の 上昇率 | |

|---|---|---|---|

| S&P500 (日本円換算) | +4.17% | +5.37% | +1.20% |

S&P500(日本円換算)は、2022年の年初来で見ると、先週時点では「+4.17%」の上昇となっていました。

今週のS&P500は、1.21%の下落となりましたが、円安に動いたため今週末時点で「+5.37%」となっています。為替の影響で、指数のマイナス分を相殺した形になっています。

今年は、一時期「ー13%程度」の下落となる場面もあったS&P500(日本円換算)ですが、なんとかここまで持ち直してきました。今後も期待です。

ちなみにS&P500の日本円換算が関係あるのは、以下の2つの国内の投資信託をお持ちの方になります。

これらの2つの投資信託を所有している方は、今週資産が1.2%前後上昇していると推測されます。

S&P500へ投資できる人気の投資信託

少し触れましたが、S&P500に投資できる投資信託は数多く存在します。その中でも、非常に人気度の高い投資信託が2つあります。

* S&P500へ投資できる人気の投資信託

これら2つの投資信託は、国内トップの人気を誇る商品であり、生活資金や老後資金の準備のために資産を運用するのに利用される非常に優秀な投資信託になります。

私自身もこれら2つの投資信託を利用して資金の80%程度を運用しています。

なぜ「S&P500」を利用するのか?

S&P500は、米国企業の中から特に優秀な企業を500社を選び算出される指数です。

選ばれるということは、選ばれない/外される企業もあります。つまり常に優秀な企業だけで構成されるのがS&P500になります。

その優秀な500社が1つのパックになったS&P500は、過去100年を振り返っても順調に成長を続けている株価指数になります。

なぜ投資信託を利用するのか?

S&P500に投資する際におすすめなのが投資信託です。

投資信託の特徴は、「100円から数千円程度の少ない金額から購入できる点」と「分配金を自動で再投資できる点」の2点です。

対して、今回紹介してきた「VOO(S&P500)」や「VTI(全米株式)」などは、米国ETFといい、1株単位での売買となります。1株が数万円程度することからも、購入しにくい点がデメリットとなっています。1株単位の取引なので、分配金が入ってもその分配金で1株購入できない場合や、端数のお金が発生したりします。

少額でも購入でき、分配金はk自動で再投資してくれる投資信託は、複利の力を効率的に発揮できる非常に優れた商品です。

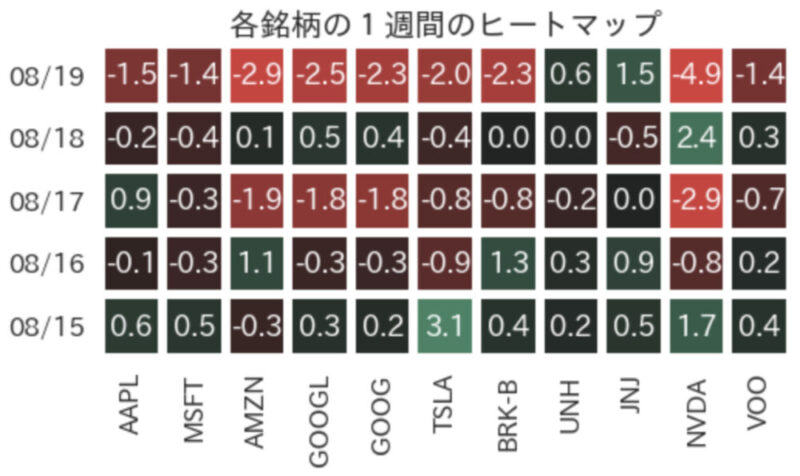

分配金を再投資した場合と、再投資しなかった場合を比較すればその威力がわかります。

* 分配金を再投資する/しないの比較(S&P500)

分配金を再投資する方が圧倒的に資産の増加スピードが速いことがわかります。

なので十分な資金がありVOOやVTIの分配金(数%)だけで、さらにVOOやVTIを追加購入できるほどの資金力がある方は別ですが、一般の方が効率的に資産運用するためには投資信託を利用して分配金を再投資し複利の力で運用していくことが最も効率がいい運用方法になります。

* あわせて読みたい記事

まとめ(2022年 W33 のS&P500)

今週のS&P500は、「-1.21%」と下落し、4週連続で上昇していましたが、ここでストップとなりました。

S&P500は生活資金や老後資金の準備のために、長期投資を前提に運用している方も多いかと思います。

S&P500(米ドル換算)は、2022年の年初来でまだ10%以上の下落となっていますが、長期投資を前提に運用している方/したい方にとっては、この下落しているタイミングはチャンスと捉えることもできます。

S&P500は「米国のトップ500社からなる非常に優秀な指数で、数年単位で見ると着実に成長している」。これが「S&P500」です。

* あわせて読みたい記事